Александр Пушкин Михаилу Погодину: «Приходил поздравить Вас с новоселием»

Александр Анатольевич Васькин родился в 1975 году в Москве. Российский писатель, журналист, историк. Окончил МГУП им. И.Федорова. Кандидат экономических наук.

Автор книг, статей, теле- и радиопередач по истории Москвы. Публикуется в различных изданиях.

Активно выступает в защиту культурного и исторического наследия Москвы на телевидении и радио. Ведет просветительскую работу, читает лекции в Политехническом музее, Музее архитектуры им. А.В. Щусева, в Ясной Поляне в рамках проектов «Книги в парках», «Библионочь», «Бульвар читателей» и др. Ведущий радиопрограммы «Музыкальные маршруты» на радио «Орфей».

Финалист премии «Просветитель-2013». Лауреат Горьковской литературной премии, конкурса «Лучшие книги года», премий «Сорок сороков», «Москва Медиа» и др.

Член Союза писателей Москвы. Член Союза журналистов Москвы.

Известное пушкинское стихотворение «Новоселье», увидевшее свет в альманахе «Сиротка» в 1831 году (на следующий год после того, как было написано), большинством исследователей трактуется как адресованное другу поэта — Павлу Нащокину и его миниатюрному домику, который хранится ныне во Всероссийском музее А.С. Пушкина в СанктПетербурге. Однако советский литературовед Мстислав Цявловский еще до Великой Отечественной войны высказывал иное мнение: что строки эти («Благословляю новоселье, куда домашний свой кумир...») написаны совсем по другому поводу. Цявловский указал на тот факт, что в беловой рукописи, помимо заглавия «Новоселье», стихотворение снабжено и не раскрытым автором подзаголовком «К***». В связи с этим связывать его можно не только с Нащокиным, но и с другими персонажами из окружения Пушкина. А именно — с Михаилом Погодиным, как раз в это время переехавшим в новый дом (на Мясницкой улице, № 8). Подтверждая свою точку зрения, Цявловский пишет, что слова «домашний свой кумир» можно отнести не только к игрушечному нащокинскому домику, но и к новому — настоящему — дому Погодина. Это не что иное, как аллегория в классическом стиле, синоним «пенатов», и больше ничего, а «Домик малый» — «это не игрушечный домик, а настоящий домособняк, в который переселился адресат», считает пушкинист. И это мнение нельзя не принять во внимание...

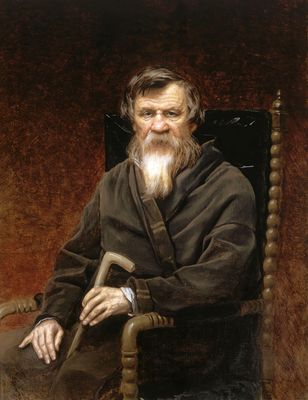

Михаила Петровича Погодина — ровесника XIX века — не зря называют «русским самородком». Происходил он из крепостных графа Ивана Салтыкова, после смерти которого, в 1806 году, получил вольную вместе со своим отцом — домоправителем графа, за «честную, трезвую, усердную и долговременную службу». Затем жил у другого графа — Федора Ростопчина. Самоучка Погодин быстро освоил грамоту, да так, что мальчишкой от корки до корки читал газету «Московские ведомости», не говоря уже о попадающихся ему книгах. «Погодин видел кругом себя довольно долгое время нужду и бедность, с необычайным трудом выбрался на ту дорогу, которой искала его душа, дорогу большего и высшего образования, нежели среда, в какой сначала он вращался», — отмечал современник. Погодин даже научил сына Федора Ростопчина — Андрея писать полатыни, за что последний впоследствии отплатил ему черной неблагодарностью.

С 1814 года Погодин учился в Московской губернской гимназии, а по ее окончании в 1818 году поступил на словесное отделение Московского университета, где близко сошелся с будущими «любомудрами». Окончив в 1821 году Московский университет, Погодин стал преподавать географию в университетском Благородном пансионе, а с 1825 года в самом Московском университете он читал историю. Как профессор кафедры российской истории, Михаил Петрович очень много сделал для становления этого предмета в качестве самостоятельной университетской дисциплины. Профессора Погодина во время учебы в университете особо выделял Михаил Лермонтов среди других преподавателей, более часто посещая его лекции (кстати, он и принимал будущего студента Лермонтова в университет в 1830 году).

В 1841 году Погодина избрали академиком Петербургской академии наук, по отделению русского языка и словесности. К Погодину тянулись литераторы и историки, с ним хотели дружить, ведь он не только собирал документы и материалы по русской истории, но и постоянно чтото организовывал. В частности, редактировал журналы «Московский вестник» и «Москвитянин». «Московский вестник» начал выходить в 1827 году как литературнофилософское издание. А вот славянофильский «Москвитянин» стал издаваться Погодиным в 1841 году. А во время борьбы с холерой в 1830 году он редактировал специальное приложение к «Московским ведомостям» — ежедневную «Ведомость о состоянии города Москвы». Газету читали не только в Москве, но и в провинции. Как писал находившийся за пределами Москвы Алексей Хомяков, из этой газеты он узнавал, «сколько добрых людей в Москве на тот свет отправляется... Даже в 12м году не с большим нетерпением ожидали газет, чем мы ваших бюллетеней. Нужно ли мне прибавить, с каким удовольствием я всегда взгляну на подпись, доказывающую мне неоспоримо, что по крайней мере один приятель в Москве жив и здоров».

Более полувека посвятил Погодин изучению русской истории, «засев с конца тридцатых годов на Девичьем поле», как написал Иван Аксаков. Он же, Аксаков, весьма метко назвал Погодина «принадлежностью и достопримечательностью Москвы». Добавим также, что Погодин — истинно московский, коренной житель. А кому из нас не известна Погодинская изба на Девичьем поле — Погодин купил здесь усадьбу в 1835 году. Так вот — до переезда на Девичье поле Погодин несколько лет жил на Мясницкой, куда к нему приходил и Пушкин — поздравить с новосельем 26 апреля 1830 года. Вынесенная в заглавие цитата — это слова Пушкина, записанные поэтом, когда он пришел на Мясницкую, но не обнаружил Погодина дома.

Через три дня после визита Пушкина, 29 апреля 1830 года, Погодин сел за письмо Степану Шевыреву, где и рассказал о покупке дома: «Поздравь меня на новоселье, любезнейший Степан Петрович! Я купил дом и совсем уже в него перебрался и разобрался, и пишу теперь к тебе с высокого Парнаса, с которого виды на несколько верст кругом. Приезжай — кабинет для тебя чудо. Не знаю, как удастся мне эта спекуляция? Вот в чем дело. Дом на прекрасном месте (князя Тюфякина, где был пансион Перне), на стрелке четырех улиц (двух частей Мясницкой, переулков Златоустенского и Лубянского), большой, каменный, с верными жильцами. Указал мне его мой приятель Юрцовский, кондитер и любитель литературы. Я тотчас отнесся к князю, который живет в Париже, и он, не получая никакого дохода от дурного управления, согласился, при посредстве Новосильцовых, уступить мне его за 31 000 руб., между тем как в дому несгораемого материала: камня, земли и железа — больше этой суммы. Я положил своих 14 000 руб. и 17 000 руб. занял (12 у Геништы и пять у дядина знакомого), предполагая заложить дом в Комиссии строений и взять оттуда тысяч 15 без процентов на 15 лет для заплаты долга. Такие ссуды Комиссия делает по своему постановлению, на которое твердо надеясь я и решился занять. Поправок немедленных дом требует немного, а по времени, сбирая с жильцов и из собственных доходов, можно всё отделать. Пансионеров у меня теперь 12, кои платят по 1500, 1200 и 800 руб. Теперь, при большем месте, и еще возьму. Отдавать внаймы буду бельэтаж и несколько комнат во флигелях. Устроивши все это, я успокоюсь: что со мной ни сделалось бы, у семейства моего всегда будет насущный хлеб. Если б я и сию минуту умер, то зять и брат легко по верному предначертанному плану могут кончить начатое. В своем мезонине я теперь царь: ни один звук до меня не доходит, и я, окруженный книгами, [смотря вокруг] имея пред глазами живые картины, занимаюсь всласть. Дай бог силы и здоровья! <...> Пушкин все здесь: он прикован, очарован и огончарован, как говорит... Вот тебе красное яичко от всех твоих знакомых и друзей».

Слова Пушкина, на которые ссылается Погодин в письме, были произнесены поэтом в тот же день — 29 апреля, когда Пушкин все же застал новосела дома, на Мясницкой. Возвращаясь к точке зрения Цявловского, что стихотворение «Новоселье» адресовано Погодину, мы находим и подтверждение этой версии: хоть Пушкин и пишет о «домике малом» (а как явствует из письма, это было довольно обширное здание), но если подразумевать под ним мезонин, то тогда ничего не противоречит друг другу.

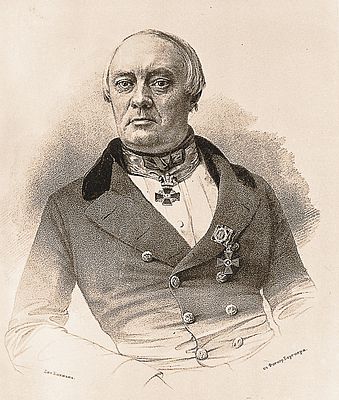

Что касается предыдущего владельца дома (до 1830 года), то им был князь Петр Иванович Тюфякин, бывший директор Императорских театров, более известный своими кутежами не в России, а во Франции, в Париже, где он жил в квартире рядом с оперным театром. Дом его в Москве — каменный, переживший пожар 1812 года — не пустовал, а сдавался в аренду, в том числе под женский пансион мадам Е.О. Перне. Именно о Тюфякине и Перне и толкует в своем письме к Шевыреву Погодин.

Несмотря на громко отпразднованное новоселье, Михаилу Петровичу было не суждено прожить на Мясницкой долго — в 1834 году свой особняк он продает переводчице и поэтессе (еще допушкинской эпохи) Екатерине Бахметевой, произведения которой публиковались одно время в том числе и в шаликовском журнале «Приятное и полезное препровождение времени». Так что литературная история здания не пресеклась. После Бахметевой кто здесь только не жил — основательница «Общества кружевниц» Наталья Новосельцева, педагог Александр Чугаев, карикатурист Николай Степанов. В конце концов в 1894 году участок был выкуплен для нужд Торгового дома Матвея Кузнецова — фарфорового короля Российской империи. И в 1898 году здесь по проекту Федора Шехтеля началось строительство нового большого здания, известного многим поколениям москвичей как Дом фарфора. От Погодина и его гостей, среди которых был не только Пушкин, но и Гоголь, Аксаков, Щепкин, и следа не осталось...

Фамилия Погодина часто встречается в переписке поэта, что отражает интенсивность общения его с Пушкиным по самым разным поводам, в том числе и житейским. Взять хотя бы поиски денег в 1830 году. Осталась записка Пушкина от мая 1830 года: «Сделайте одолжение, скажите, могу ли надеяться к 30 маю иметь 5000 руб. или на год по 10 процентов или на шесть месяцев по пять процентов». Речь идет о денежном займе Пушкина, совершенном им при помощи Погодина. Как свидетельствовал Михаил Петрович, в 1830 году Пушкин, «кажется, проигрался в Москве, и ему понадобились деньги. Он обратился ко мне, но у меня их не было, и я обещался ему перехватить у когонибудь из знакомых, начиная с Надеждина». Журналист Николай Иванович Надеждин — критик в том числе и пушкинских произведений («Граф Нулин», «Евгений Онегин», «Полтава»), осуждавший их за «незначительность содержания» и «безнравственность». Он удостоился чести стать адресатом эпиграмм и памфлетов Пушкина.

У Погодина и Пушкина интерес к творчеству друг друга был обоюдным. Только лишь за весну и лето 1830 года Александр Сергеевич адресовал Михаилу Петровичу дюжину записок, что подсчитали биографы поэта. Так что имя историка в переписке встречается часто: известно, по крайней мере, 33 письма к нему Пушкина и десять писем Погодина к поэту. 26 марта 1831 года Александр Сергеевич пишет Плетневу: «Мне сказывали, что Жуковский очень доволен “Марфой Посадницей”, если так, то пусть же выхлопочет он у Бенкендорфа или у кого ему будет угодно позволение напечатать всю драму, произведение чрезвычайно замечательное, несмотря на неровенство общего достоинства и слабости стихосложения. Погодин очень, очень дельный и честный молодой человек, истинный немец по чистой любви своей к науке, трудолюбию и умеренности. Его надобно поддержать...» Историческая трагедия в стихах «Марфа, посадница Новгородская» была написана Погодиным в 1830 году под большим впечатлением от пушкинского «Бориса Годунова».

Погодин рассказывал Шевыреву, как 13–14 мая 1830 года читал Пушкину свою «Марфу». Александр Сергеевич внимал автору «в восторге», плакал, целовал и жал ему руку, говоря, что «народные сцены ничто перед моими и проч., и проч. Если моя трагедия вполовину имеет достоинства в сравнении с его мнением, то я доволен». Погодина даже посетило сомнение — а не преувеличивает ли Пушкин достоинства трагедии, не бросает ли «свое золото, как алхимик»? Прошедшее с тех пор время убеждает нас в обоснованности сомнений Погодина: попробуйка найди сегодня хоть один театр, где эту трагедию ставят (не то что «Бориса Годунова»!). Зимой, 5 декабря 1830 года, «Пушкин приехал, что же не заглянет ко мне», — сетовал Погодин. Встретились. Вновь поговорили о «Марфе», об общих исторических интересах, связанных в том числе и со Смутным временем, на которое у них были разные взгляды. Часто спорили до «хрипу».

Поощрял Пушкин и занятия Погодина Петровской эпохой, изучением которой он в это время активно занимается: «Пишите “Петра”; не бойтесь его дубинки. В его время вы были бы один из его помощников; в наше время будьте хоть его живописцем. Жалею, что вы не разделались еще с Московским университетом, который должен рано или поздно извергнуть вас из среды своей, ибо ничего чуждого не может оставаться ни в каком теле. А ученость, деятельность и ум чужды Московскому университету» (из письма конца июня 1831 года из Царского Села).

А 10 июля 1831 года в Царское Село переезжает императорская семья — эпидемия холеры вновь добралась до Петербурга, — жизнь в городке закипела. В 20х числах Пушкин разговаривает с Николаем I: «Государь сказал Пушкину: “Мне бы хотелось, чтобы король Нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме”. Пушкин ответил: “Государь, в таком случае я попрошу Ваше Величество назначить меня в дворники”. Государь рассмеялся и сказал: “Я согласен, а покамест назначаю тебя его историком и даю позволение работать в тайных архивах”» (по воспоминаниям СмирновойРоссет). Так решился вопрос о работе поэта в архивах для составления истории Петра Великого.

В последующие годы Пушкин, живя в Петербурге, не вылезает из Государственного архива, собирая материалы для истории Петра I. Объем изучаемых им источников огромен — только за две недели апреля 1833 года он прочел около 2800 рукописных документов, наиболее важные и нужные он переписывал. А всего весной 1833 года он прочел более 5000 архивных листов, исписанных с обеих сторон. «Труд, за которым его застала смерть, был выше всего, что мы от него получили. Он готовил нам историю Петра Великого», — скажет впоследствии Плетнев. И в этой работе Александр Сергеевич намеревался опереться на Погодина. 5 марта 1833 года он пишет из Петербурга «Его высокоблагородию м. г. Михаилу Петровичу»: «По уговору нашему, долго собирался я улучить время, чтоб выпросить у государя вас в сотрудники. Да всё както не удавалось. Наконец на Масленице царь заговорил както со мною о Петре I, и я тут же и представил ему, что трудиться мне одному над архивами невозможно и что помощь просвещенного, умного и деятельного ученого мне необходима. Государь спросил, кого же мне надобно, и при вашем имени было нахмурился (он смешивает вас с Полевым; извините великодушно; он литератор не весьма твердый, хоть молодец и славный царь). Я коекак успел вас отрекомендовать, а Д.Н. Блудов все поправил и объяснил, что между вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий. К сему присовокупился и благосклонный отзыв Бенкендорфа. Таким образом дело слажено; и архивы вам открыты (кроме тайного). Теперь остается решить, на каком основании намерены вы приступить к делу: думаю, что вам надо требовать вашего адъюнктского жалования, во всё время ваших трудов — и только. А труды ваши не пропадут ни в каком отношении. Ибо всё, елико можно будет напечатать, напечатаете вы и для себя; это будет вам и приятно и выгодно. Сколько отдельных книг можно составить тут! сколько творческих мыслей тут могут развиться! С вашей вдохновенной деятельностию, с вашей чистой добросовестностию — вы произведете такие чудеса, что мы и потомство наше будем за вас Бога молить, как за Шлецера и Ломоносова. Напишите же мне официальное письмо, которое мог бы я показать Блудову; и я поспешу всё здесь окончить. Ожидаю вас с распростертыми объятиями».

В ответ Погодин 29 марта 1833 года не скрывает эмоций: «Рад без памяти и благодарю без ума. Но зачем вы зовете меня в Петербург? Мне довольно Москвы, и надолго». Историк не захотел переезжать в столицу: «Оставаясь в университете, я начну разбирать иностранный архив, в Петербург буду наезжать по мере надобностей. Главное — исходатайствуйте скорее праводубинку над архивом. Чтоб я мог брать, читать, [писать,] переписывать, извлекать... вволю, досыта, до отвала». Так и не случилось сотрудничества Пушкина и Погодина в общем для них деле — написании истории Петра Великого.

Если Пушкин одобрял «Марфу», то Погодин со своей стороны всячески приветствовал публикацию «Евгения Онегина». В 1828 году в «Московском вестнике» он сообщает, что о романе Пушкина только и говорят в Москве: «И женщины, и девушки, и литераторы, и светские люди, встретясь, начинают друг друга спрашивать: читали ли вы “Онегина”, как вам нравятся новые песни, какова Таня, какова Ольга, каков Ленский и т.д. Мы подслушивали разные суждения и расскажем их, вместо собственных, нашим читателям: Татьяна имеет все голоса в свою пользу, — некоторые даже желали бы, чтоб вся вышедшая часть романа (то есть 5 песней) названа была “Татьяной Лариной”, а не “Евгением Онегиным”. Один молодой человек так живо представил себе эту милую дочь русской природы, что на вопрос своего приятеля, на бале, как ему нравится одна девушка? — отвечал: очень — она похожа на Таню... Вторая песнь по изобретению и изображению характеров несравненно превосходнее первой. В ней уже совсем исчезли следы впечатлений, оставленных Байроном; в “Северной пчеле” напрасно сравнивают Онегина с Чайльд Гарольдом. Характер Онегина принадлежит нашему поэту и развит оригинально». Похвалил Погодин и «Кавказский пленник» за «искусство и зрелый плод труда».

Назвав Погодина «очень дельным» человеком, Пушкин ничего не приукрасил, как в случае с «Марфой». Уже по письмам историка можно судить о том, что он обладал завидной сметкой и умел считать деньги (в противоположность Пушкину). Сдавал жилье внаем, держал пансион, умело брал кредиты — только таким образом и можно было стать еще и коллекционером старинных и редких вещей, в том числе картин, книг, оружия, икон, посуды, рукописей, монет — короче говоря, всего, что имело отношение к истории России. «Имя Погодина как собирателя — знатока всякой старины — сделалось известным в Москве всем и каждому. Кто бы ни добирался каким ни на есть путем до редкой рукописи, монеты, картины — нес ее прежде всего к Погодину, который сразу говорил, чего принесенный предмет стоит», — вспоминал современник историка Николай Берг. Он же писал про пропавший кудато на следующий день после смерти Погодина сюртук Пушкина, «в котором он дрался с Дантесом, покрытый драгоценною нам кровью поэта; сюртук, которым так дорожил старик Погодин и который достался ему не легко».

Можно себе представить, сколько труда стоило Погодину заполучить в свою коллекцию сюртук Пушкина, о смерти которого он писал 21 февраля 1837 года: «Пушкин, наш славный Пушкин — погиб. Потеря сия невозвратима для литературы русской. Он первый наш народный поэт». А Дантеса Погодин справедливо назвал «поганым бродягой»: «Поганый бродяга — каково. Ведь Пушкин поцеловал бы меня за это. Черт возьми, какой награды нам больше и лучше» (из письма Шевыреву от 1838 года).

Бурная собирательская деятельность Погодина пришлась на послепушкинскую эпоху, когда Михаил Петрович жил уже на Девичьем поле. Там и возникло его так называемое древлехранилище. Еще в 1851 году Погодин просил Николая I: «Повелите, Всемилостивейший Государь, учредить в Москве всероссийский народный музей, повелите принять в основание мои тридцатилетние собрания, поручить их моему заведованию, и я в скором времени берусь привести его в такое положение, что ему подобного в России не бывало». Однако царь купил коллекцию Погодина не для Москвы, а для Петербурга, где она и осела, разделенная по частям. А Москва так и не получила своего национального музея. В будущем (в 1878 году) вдова Погодина Софья Ивановна (это была его вторая жена, первая — Елизавета Васильевна Вагнер, знакомая Пушкину) все же передаст в Пашков дом рабочую библиотеку мужа, но сказать, что таким образом восторжествовала справедливость, было бы слишком.

Личность Погодина интересна и тем, что он был современником не только пушкинской поры, но и застал толстовское время, соединив тем самым разные периоды отечественной литературы. И всем он успевал помогать, не скупясь на похвалу. Например, приветствуя выход первых четырех томов «Войны и мира», 3 апреля 1868 года Погодин не скрывал эмоций в письме ко Льву Толстому: «Читаю, читаю — изменяю и Мстиславу, и Всеволоду, и Ярополку, вижу, как они морщатся на меня, досадно мне, — а вот сию минуту дочитал до 149 страницы третьего тома и просто растаял, плачу, радуюсь... Славный вы человек, прекрасный талант!» Далее Михаил Петрович на правах старейшины московских литераторов напишет: «Ах — нет Пушкина! Как бы он был весел, как бы он был счастлив и как бы стал потирать себе руки. Целую вас за него я, за всех наших стариков. Пушкин — и его я понял теперь из вашей книги яснее, его смерть, его жизнь. Он из той же среды — и что это за лаборатория, что за мельница — Святая Русь, которая все перемалывает». И хотя с тех пор прошло немало времени, Россия Погодина не забыла...