Музыка не лжет

Новелла Николаевна Матвеева (1930–2016), поэт, прозаик, драматург, эссеист, автор-исполнитель бардовских песен. Родилась в Детском Селе Ленинградской области. Окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Автор книг стихотворений «Лирика» (1961), «Кораблик» (1963), «Душа вещей» (1966), «Ласточкина школа» (1973), «Река» (1978), «Страна прибоя» (1983), «Избранное» (1986), «Хвала работе» (1987), «Кассета снов» (1998, проза, пьесы, стихи), «Сонеты» (1998), «Пастушеский дневник» (1998, проза и стихи), «Караван» (2000, стихи и песни), «Жасмин» (2001), «Мяч, оставшийся в небе» (2006, проза и стихи) и других. Лауреат Пушкинской государственной премии.

Несколько слов о публикации статьи Новеллы Матвеевой

Нашел у себя в архиве большую статью и письмо Новеллы Матвеевой (пятнадцать машинописных страниц) — отзыв на мою первую книгу «Птичьи светофоры». Не знаю, почему она завалялась как драгоценность в старой шкатулке, без движения 41 год... В последние наши встречи я напомнил Новелле Николаевне об этой статье, она просила ей показать ее, но, слава богу, я не отдал дорогой для меня экземпляр, потому что осенью Матвеевой, с которой мы дружили более четырех десятилетий, не стало.

Видимо, все-таки пришло время предложить статью в печать теперь уже как исторический литературоведческий раритет. В статье (как всегда это у Н.Матвеевой) много скрытых личных наболевших мыслей, глубоко продуманных эстетических, мировоззренческих, конкретных адресных критических оценок и стрел, в которых иные современники узнали бы себя, ибо статья писалась в трудные для великой поэтессы времена, когда Новеллу Матвееву и ее мужа, прекрасного поэта Ивана Киуру, практически нигде не печатали, перед ними были закрыты двери издательств и редакций. Чуткий слух читателя может уловить эту ноту раздражения и обиды и острый язык интеллектуальных инвектив, в чем поэтесса всегда была сильна. Пожалуй, единственным изданием, в котором появлялись в тот период стихи Матвеевой и Киуру, стал молодогвардейский альманах «Поэзия», где редакторами были поэт-фронтовик Николай Старшинов и я. В целом же в статье идет концептуальный разговор о поэзии вообще и о литературном процессе в контексте эпохи последней четверти прошлого века, а моя первая книга является только фоном, хотя и со многими сбывшимися прогнозами в будущем моем творчестве.

Обращу внимание еще на одну деталь, ставшую для меня при сегодняшнем прочтении статьи неожиданностью. Не так давно Юнна Мориц написала: «Геннадий Красников... не выкрутасный Поэт». И вдруг в статье сорокалетней давности слышу знакомое слово у Новеллы Матвеевой (в те годы Матвеева и Ю.Мориц были поэтами-антагонистами, лишь после развала страны вставшие по одну сторону баррикад против русофобов и клеветников России). «По форме стих Г.Красникова не выкрутасный», — пишет Матвеева. Прав, прав наш вечный современник Александр Сергеевич, сказавший на все времена: «бывают странные сближения»...

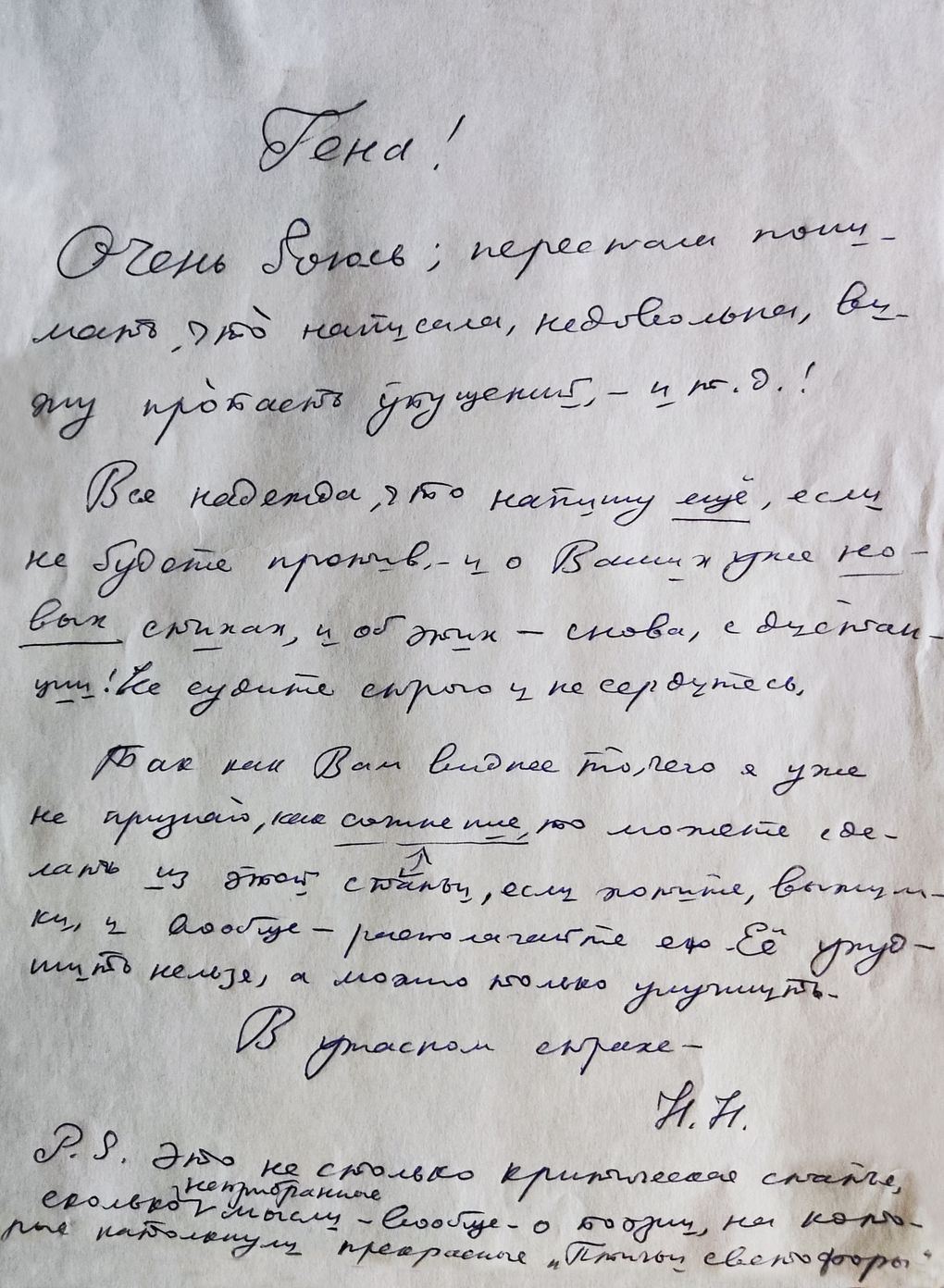

Прилагаю к статье фотокопию письма Н.Матвеевой, а в тексте статьи сохраняю авторскую пунктуацию и графику (подчеркивание, ударения и т.д.).

P.S. Надеюсь, никому в голову не придет бросить мне упрек по поводу этой публикации, будто я занимаюсь самопиаром. Смешно было бы думать так, разве пролежала бы данная работа Новеллы Матвеевой более сорока лет в архиве «самопиарщика», так и не увидев своего доброжелательного или раздраженного читателя?

Геннадий Красников

Ноябрь 2022

Новелла Матвеева

Музыка не лжет

«Птичьи светофоры» — это легкое, яркое название первой книги стихов Геннадия Красникова. Оформленная со скромным изяществом, она вышла в серии «Молодые голоса» (М.: Изд-во «Молодая гвардия». Редактор Т.Чалова. Художник Н.Ловецкий).

Итак, сама серия — молодежная. Тем резче обращает на себя внимание предисловие к ней, написанное известнейшим современным поэтом Евгением Евтушенко. Ведь, кроме того, это не обычная аннотация в прозе: это — стихотворение, называемое «Вместо предисловия» и посвященное Геннадию Красникову.

Что же так явственно объединило их — поэта, сложившегося в лирическом поколении шестидесятых годов, и молодого автора «Птичьих светофоров»? Дело, видимо, прежде всего в сходстве и совпадении их взглядов по линии демократизма, в заметном (хотя и внутреннем) пролетарстве как самих «Птичьих светофоров», так и в отношении к ним (да и ко всему миру) поэта-предисловиста. Читатель может сам удостовериться: Е.Евтушенко подошел к молодому поэту не как старший к младшему, а как единомышленник, изъявляющий солидарность.

Для эпиграфа к названному посвящению Евтушенко взял у Красникова следующие слова — из стихотворения «Э.По», опубликованного в тех же «Птичьих светофорах»:

Мы не судьи с тобой, мы — вина.

И так отозвался о них:

Блажен единственный судья,

Судящий прежде всех — себя.

То есть не одного себя, но себя — «прежде всех»! — и выразил суровое восхищение способностью молодого поэта:

Найти внутри такую смелость

Быть не судьею, а виной.

Тема общественной вины каждого, вины перед всем и всеми (вернее, даже не тема, а чувство) — благородна и необходима.

Являющаяся предметом последовательного раскрытия у Е.Евтушенко и по-новому найденная теперь Г.Красниковым, она не выдумана первым и не привиделась последнему, а идет она, как мы знаем, еще от начал русской классики, и к примеру — от Федора Достоевского. Писателя, чей почин ведь тоже не должен был долго оставаться всего лишь — гениальным почином...

По Льву Толстому выходит, что никто не виноват. По Достоевскому — все виноваты. Хотя своя правда есть, конечно, и в том и в другом посыле, однако же, как нравственная традиция в творчестве, они отнюдь не одинаково плодотворны. И думается нам, что сейчас, должно быть, все-таки не толстовский, а достоевский период времени, и на «никто не виноват» далеко не уедешь. (Разумеется, я говорю это не с точки зрения Немезиды, а имея в виду гражданское самочувствие личности.)

Очень возможно, что по следам Достоевского — в помянутом смысле — пустилось бы куда больше серьезно думающего пишущего народу, чем мы видим теперь, если б не одно неприятнейшее на этом пути препятствие, — мелочь, но бойся мелочей! — а именно — примитивная критика.

Конечно же — «Волков бояться — в лес не ходить»! Конечно же такую критику следовало бы презирать, не обращать на нее внимания! Но — ах! — если б и ее симпатичные редакторы думали о ней так же! Однако же эти последние, кажется, редко лишают ее высокой трибуны. Стало быть, приходится принимать всерьез — если не ее самоё, то зато уж эти удивительные факты ее появлений в печати. А потом — числится же и за ней нечто великое! А именно — великая путаница, каковая в свой черед могла бы потребовать целой литературы: отдельной литературы распутывания.

Ваш герой кается, признает вину за собой? Примитивный критик относит это на ваш, уже буквально понятый! — личный счет. Ваш герой не рассчитывает на прощение общества? О, не беспокойтесь! Примитивный критик (думающий, конечно, что общество это он) и так не собирался прощать вас. Вы у него и без вины виноваты!

Есть авторы (авторы подчас гениальные, и целые школы), сумевшие вовсе обойтись без раскаянной линии в творчестве. Обошлись же они без нее не только по названной причине, но, быть может, и не без ее учета. К таким «нераскаянным грешникам» принадлежал, к примеру, Чарльз Диккенс. (Описанного типа критика, не прощающая тех, кто кается, не прощает и тех, кто не кается, — так что приходится лишь радоваться факту, что никто никогда и не просил у нее прощения!)

Нераскаянная классика всегда существовала рядом с классикой самообвинений и создала свою традицию. Но тайное, не подвергнутое прямой огласке, чувство вины перед обществом, несомненно, было же и у ее представителей, — хотя бы потому, что они взялись за перо и столь многое желали исправить. «Виновность» же свою — подлинную или выдуманную по мнительности — они очевидно писали «в уме», возможно иногда и затем, чтобы мощный хор ханжей, прожженных ракалий и продувных бестий, ансамбль Урий Гипов, так сказать, нещадно на все лады фальшивящий и гнусавящий (ведь вот где настоящие грешники!), — не мог опошлить до омерзения этот слишком внутренний, слишком деликатный мотив.

Классик ты или нет — неважно, но тогда-то ведь и приходишь к выводу, что исключительные в своей тяжести состояния души нельзя делать песней для всех, когда только вспомнишь о названном мощном хоре, который в любое время, с бесчувственной и злорадной готовностью осмеёт ее или — что еще хуже! — подхватит.

Классический вопрос «А судьи кто?» относится, впрочем, не к одной лишь примитивной критике, а ко всякому вообще обывателю, сущест-ву не только нечисто-игривому, но и, как правило, назидательно-строгому!

По мне, настоящий грешник это тот, кто всегда прав. (Остальные, сколько бы их ни было, не настоящие.) Стало быть, только настоящие грешники способны искренне наслаждаться ролью непререкаемых судей. И вот они судят, а Жан-Жак Руссо — кается! По счастью, все было хоть немножечко, да не так!.. Кающийся Руссо по сравнению с ними походил бы на ребенка, укравшего орех и просящего в том прощения у шайки разбойников с большой дороги, если бы его «Исповедь» — яркое свидетельство затравленности человека, и притом человека гениального! — не представляла собой (по справедливому замечанию исследователей) скорее обвинение, нежели покаяние.

Так и хочется сказать иногда тому или другому поэту: «А этого вот не говорите, — вас не поймут!» Но с другой стороны... Ведь и то наверное неспроста, что исповедальное рвется на свет из души человека смело и прямо, невзирая на критический кривотолк и на злорадство людей совершенных... Люди ведь по-разному устроены: одному «Трудно высказать», а другому «не высказать»!

Желая стесать и сгладить различие характеров и манер у разных поэтов, плохая критика даже не обязательно тщится «причесать всех под одну гребенку». Мы бы сказали, что нынче ей — даже еще чаще! — хочется растрепать всех под одну непослушную копну, — копну прямо-таки ураганную! А и то сказать, какая же она «непослушная», если сама «растрепанность» ее — запланирована той же худой критикой, — деспотически куафёром?! Как быть в сем каверзном случае «непослушной» копне, аккуратненько причесанной критиками под (нужную им) растрепанность и под (угодную им) ураганистость?! Когда же критика не на словах, а на деле усвоит, что не все авторы в выборе средств едины, да что так и должно быть?!

Не забудем же и мы об этом. И если, несмотря на все препятствия, потребность самообвинения в поэте (в его герое) настоятельна; если не превратилась она в привычку и мелькание, в слова среди слов; если она так же редка в своей искренности, сколь обильны подделки, — то кто на данном опасном перекрестке истории решится оспорить благороднейшую, воющую и бесценнейшую необходимость лирики самоосуждения?!

И пока наша совесть больна

(слава богу — не быть ей здоровой!), —

мы не судьи с тобой. Мы — вина.

Это наше последнее слово.

В сигаретном дыму дотемна

просидим, горячась бестолково...

Мы не судьи с тобой. Мы — вина.

Это наше последнее слово.

И войдут к нам из тьмы на порог —

век, друзья,

и насупленный ворон,

и продрогший добряга щенок —

с беспощадным своим приговором.

Мы не судьи с тобой. Мы — вина.

Слышишь, жизнь? Ты ответить готова?

Но уже не услышит она

это наше последнее слово.

В приведенном нами полностью стихотворении Геннадия Красникова «Э.По» (С. 8) не только одаренность и способность обобщения, не только молодой выбор слов и немолодая, выстраданная — интонация. Здесь есть новое открытие Эдгара По, что тоже немаловажно. Ведь, кажется, прежде это имя никто сколько-либо не связывал с чувством личной и мировой вины! Генеалогию По иногда вели чуть ли не от Анны Ратклифф и представляли его как слегка приусложненного продолжателя простенькой литературы ужасов. Думаю, что даже Достоевский ошибался в нем, признавая его всего лишь странным. Если ж нет, то... откуда это чувство многих сразу драгоценных открытий при чтении и стихов, и прозы По? Стихотворение Г.Красникова о всеобщей виновности, так неожиданно связанное с именем странного американского «детективщика», наталкивает на мысль, что Эдгар По еще отнюдь не разгадан. А что, если «безумный Эдгар» и вправду был более всего — поэтом вины — личной, всеобщей, давно свершенной, но и непрерывной и — далеко-далеко предвидимой? Такой, которую надо уловить прежде, чем она совсем затеряется вдали... Недаром знаменитый ворон у Красникова входит «из тьмы на порог» — не один, а уже и с веком, друзьями и «продрогшим щенком». И большие и малые — они входят вперемешку, а я — тоже вперемешку! — вспоминаю «Белого Бима» Троепольского, и «Конец дома Эшеров», и «Низвержение в Мальстрем» — Эдгара По. Как знать — быть может, Эдгар По действительно очень странный человек? И нетерпимый: желавший лучше уж перестараться, чем недостараться? Современную ему мораль, о которой думали, что она не вовсе попрана, подающий людям заранее — в виде развалин, начиненных гарпиями и совами? Не знаю... Ясно лишь то, что поэтам ныне все чаще приходится делать открытия, с которыми запаздывает литературоведение.

Догадка молодого поэта об Эдгаре По представляется мне тем более яркой, что — при всей свободности стиховой манеры Красникова и при общей его независимости — сделана без малейшего разрыва с логикой самого По и его «Ворона».

Но уже не услышит она

это наше последнее слово.

Пессимизм? О нет, не так просто! Да разве не слышится в этом «уже не услышит она», разве не доносится знаменитое «Никогда» «Ворона», интуитивно и неизбежно сварьированное здесь сообразно с печалями нового века? Нет, здесь не уныние, скорее — предупреждение, подхваченное и длящееся... Максимализм поэзии, крайность чувств, свойственная молодости, тоже, конечно, могли появиться в суровой грусти заключительных строк. Но ведь когда бьют тревогу, то не приговаривают: «А впрочем, все еще, может быть, обойдется!» В разговоре о мировом зле преуменьшать значение его угроз непозволительно, а преувеличивать их — невозможно.

Считаю неслучайным тот факт, что совсем необъемное стихотворение Г.Красникова натолкнуло на многие размышления не только Е.Евтушенко, но и автора этих страниц. Не удивлюсь, если и других людей оно также близко затронет. Оно кажется мне замечательным по своей простоте и силе, но так подробно я остановилась на нем потому еще, что для лирики Красникова оно, по-моему, характерно. Сама книжка «Птичьи светофоры» — тоже ведь невелика по объему, но характер автора-поэта уже наметился. Уже совершенно определилось одно из ведущих слагаемых этого характера, а именно (пусть навсегда так и останется!) — острая сострадательная способность. Путь выбран тем точнее, что он вообще-то... единственный. Ибо все надежды, что в искусстве якобы можно создать нечто значительное в обход гуманности, пока себя не оправдали.

...Словно кто за нас продумал,

где больнее оступиться:

выбираем для прогулок

путь под окнами больницы.

Там — за рамами двойными,

хоть и с грустью очевидной —

безнадежными больными

быть, наверное, не стыдно...

Интонация простая, будничная, словно сочувствие другим и есть обыденность поэта, вовсе даже и не требующая всплесков.

Кто-то там к стеклу прижмется:

скоро зимние денечки!..

А ведь их-то и придется

пережить поодиночке!

(«Удивительное сходство». С. 10)

Геннадий Красников примиряет меня с тем, что вообще в лирике я отвергаю: с задушевной нотой. В большинстве случаев я не верю душевности в поэзии, так здесь она надбавка сверх нормы, так сказать, «масло масляное». Ведь лирика (даже не исповедальная!) и сама по себе — исповедь! Добавляя же к ней еще и мягкоголосой доверительности, вы точно уже проваливаете читателя в подушки; вы точно его усыпить стремитесь, вы точно ставите этим под сомнение правду собственных слов ваших, в которой никто до тех пор, возможно, и не думал сомневаться. Больше того: слишком умягчая свой голос, автор вроде бы и сам себе не очень доверяет, а уж тогда-то и к читателю впрямь приходит сомнение. То бишь оно передается ему. И то сказать: зачем самой душе — задушевность?!

Общепринятый вид душевности (по большей части уже вообще ничего не значащей!) не имеет к стихам Геннадия Красникова, по счастью, никакого отношения. Его душевность, а точнее говоря, сердечность идет от натуры, стремительной по своей открытости. От характера, а не от моды на доброту (которая мода никого еще не сделала добрым на самом деле!). У него — не вкрадчивость откровенности, а доверчивость прямоты, разница между которыми огромна. Доверчивость прямоты, связанная с чертами мужества и отмечающая, на мой взгляд, также и стихи некоторых других молодых поэтов — таких, например, как Нина Стожкова, Андрей Чернов... Что внушает отрадную надежду на исцеление иных болезненных положений в лирике.

Сама суровость или мягкость, сама замкнутость или открытость суть не хороши и не плохи. В поэзии (так же как во всяком другом деле) важно лишь то, какое им дают применение. И если поэту есть что сказать, ни его сдержанность, ни его, наоборот, порывистость, ручаюсь, не станут ему в том помехой:

...И хоть прошло уже немало лет,

и растворился в городе поселок,

сомкнешь глаза — и

мчится постреленок

по улицам, которых больше нет.

И дверь, которой больше не открыть,

он распахнет. И он не удивится —

как мама молода.

Попросит пить...

Но той воды не сможет он напиться.

(Г.Красников. «Я не забыл седые ковыли».

С. 12 «Птичьих светофоров»)

Слишком мягко это? Или слишком сурово? Право, не знаю. Вижу только, что это необходимо, так как человечно.

Можно и не одобрять в лирике проявлений душевности, так как слишком часто она нас обманывала. Можно наконец-таки воспротивиться доверительности в ней — из-за обилия стихотворческих подделок под пение Бернеса, в коих доверительность уже навязчива, даже до амикашонства дерзка и нахальна, — так как она сама же и средство, и цель, — заклятый круг ни к чему не обязывающей «доброты»!

Но что можно сказать против чистосердечия, скажем, Алеши Карамазова, вдруг нашедшего свой голос в лирике? Или против гордости и достоинства князя Мышкина — так не похожих на гордость и достоинство других людей и все же — таких несомненных?! Ведь безграничное доверие к другим, позволяющее со всей непосредственностью признаться: «В эти ночи ледяные страшно тем, кто одинок» (С. 26), — не унижает, а возвышает человека.

Известно, что веселость, более полное душевное равновесие — достояние зрелых лет, молодость же чаще грустит, и в особенности... об ушедших днях! Геннадий Красников не прошел мимо этих примет своего — еще молодого — возраста. «А часов верховный ход приближает постаренье», — к примеру, говорит он. То есть: его стихи, такие взрослые по своей серьезности и зрелому уровню, во многих других отношениях по-настоящему молоды. Потому и неизвестно еще, в чем я ошибаюсь, говоря о них, и какие зерна, зримые в них, прорастут в будущем не так, как я ожидаю...

О поэзии трудно говорить потому, что она движется. (Да и о чем не трудно говорить — ибо что в жизни не движется, кроме обывательской самоуверенности? Потому и приходится поражаться на суде безапелляционных!)

Всячески приветствуя выбор Геннадия Красникова по магистрали: серьезный подход, человечность, — мы не забывали, что, кроме основного пути, существует и много побочных — чисто методологически! — тропинок. Которая из них органически выльется в дорогу? А что, если они вольются в нее все до одной? Бывает ведь и так! (Хотя недобросовестный критик не преминет назвать поэта «одной, но пламенной страсти» — однобоким, а поэта-универсала — слишком пестрым и разбросанным!)

Мне же видится в первой книжке Красникова большая разносторонность. Всего на тридцати и одной миниатюрной страничке уместилось удивительное, широчайшее разнообразие стилевых манер и решений, тем и подходов к темам, сторон характера и настроений, заставляющих вас вдруг изменить уже сложившееся представление... То читаешь:

Матушка-матушка!

Всё не представишь,

всё не поверишь: в сборе ль семья?..

(«Встреча». С. 19)

И видишь тихого, послушного сына, говорящего в радостном для материнского сердца старомодном стиле: «Матушка!» То вдруг — удальство, бесшабашность, в которые только что невозможно было поверить: «Мою душу хоть в напарницы — веселую — смани...» — но внезапно беззаботная отчаянность переходит почти в отчаяние: «Можешь взять ее в печальницы, одинокую — сестрой, / Ни с чего она, случается, разрывается порой», а где-то не очень вдали вспыхивает стремление уже и философски осмыслить примерно то же самое: «Но что-то все-таки надломное, надрывное всегда есть в нас...» Стремительное письмо, натуральная, стихийная, неудержимая музыкальность таят в себе и свою философию, быть может самую обещающую. Но такой философии человеку почему-то мало: пространство, которое с помощью музыки мог пролететь на крыльях, он словно хочет пройти пешком, чтобы лучше вглядеться в предметы: «Годов тридцатых стиль многоизвестный, краснокирпичный многолюдный быт...» Но музыка все равно, как видим, приходит — хотя уже другая и с другой стороны... Думаю, Г.Красников не сумел бы написать не мелодийно, если бы и захотел. (И если бы поэзия впрямь нуждалась в таких от нее отказах.)

По форме стих Г.Красникова не выкрутасный (не под вечную новизну!), но и не от традиционности, часто понимаемой как заунывность и как фанатически-тоскливая преданность двум-трем размерам. Красников именно поэт, ведомый звуком, а потому находящий форму, от замысла неотрывную:

Здравствуй — в дождях и грозах,

в темной и светлой дали!..

Скоро в сентябрьских гнездах

птицы замолкнут твои...

(С. 5)

В лирике поэта заметны ростки афористического и парадоксального: «Привыкли счастье видеть только в спину, и вот в лицо его не узнаём...»; «Как та судьба, что не была, а ей уже не рады»; «Нельзя событьями большими детали эти заслонять...» и т.д. и т.п. И может быть, как продолжение этой способности — крепкая сформулированность в вещах пейзажных и философских:

Какой, должно быть, ветер в небесах!..

(С. 9)

Почему так веришь самим звукам голоса молодого поэта? Потому, например, что всякое стихотворение есть не только смысловое, но и — прежде всего! — звуковое доказательство чистоты авторского замысла, если замысел чист, и лукавства его — если он лукав. «Поэзия присволчнейшая штуковина» не только потому, что «существует и ни в зуб ногой», а еще и по той причине, что стихами лгать невозможно. (Уж разве прозой?! Да и то — желающим я бы посоветовала не художественной, — так как всякая художественность поэтична, — а разве... ну, в виде объявлений, докладных записок, упражнений по чистописанию, что ли!)

Из всех чудес света (коих по наблюдениям нашим всегда оказывается немножко больше семи, а я причисляю к ним не только вещи, но и явления) — больше всех изумляет меня то упорство (поистине — упорство отчаяния!), с коим люди — каких бы ни было «времен, наречий, состояний» — из века в век пытаются провести неправду через поэзию, хотя для этого есть ведь множество других — куда более удобных! — путей и способов, а этот-то — самый неудачный!

Музыка не лжет. Тем забавнее выглядят страусиные уловки хитрецов всего света (а свет ими богат!) — хитрецов от Феба! — от самого солнца хитрецов-то! — тем смешнее, но и тем печальнее среди остальных млекопитающих незадачливое стихопишущее с его попытками «незаметного» протаскивания лжи через самое как раз — со всех сторон открытое, самое далекообозреваемое место — через музыку стиха!

Музыка не лжет. Тем более рады мы отметить, что правде звука — вещи, во всяком случае, не меньшей в поэзии, чем правда смысла, — талантливые поэты, сами того не подозревая, отдают должное. И что всякая неправда, не только звуковая, полностью чужда поэту, о котором речь, — Геннадию Красникову. «Я храню такую правду — никому не рассказать!..» — говорит его герой в тяжелую минуту, но ведь здесь — другое, не связанное ни с какой своекорыстной утайкой. И вообще — в отличие от честности, откровенность не входит в обязанности поэта. Пора бы нам это усвоить!

Бывает, конечно, что музыка хоть и не лжет, но сама обманывается, и тем, вкупе с соответственно искаженным смыслом, — невольно обманывает других. Обещаю первая забить тревогу, если такое произойдет с автором стихотворения «Э.По» — Геннадием Красниковым. Но пока у меня нет для этого никаких оснований. Мелочные же придирки, на мой взгляд, только помешали бы автору первой книжки стихов. Почему я и не спорю с Г.Красниковым даже в тех немногих, в общем, местах, где мне и хочется с ним поспорить, и не задерживаю на рифме типа «Дороги» — «На пороге», хотя она несколько и портит органичность замысла.

Мне очень по душе то, что поэта отличает не только чувствование, но и серьезное размышление! Мне представляется весьма плодотворной для современной поэзии традиция философской пытливости, которая никогда не будет выглядеть сухой и скучной и никак не испортит лирического жанра, если взята она в сочетании с чувством глубины и дали жизни, то есть самой поэзии. Счастливое замыкание круга!

Поэзия — это неуловимый, неписаный (но изредка мелькающий перед нами все же в письменных видах!) смысл жизни; ее глубина и даль, ее неплоскостное таинственное пространство...

Я проводил и поезда и птиц,

прощальных крыльев позабыл призывы, —

говорит Геннадий Красников (в ст-нии «Уже дожди успели потушить...» на с. 27). Позабыл? Надеюсь, что не навсегда! Жалоба снова превращается в надежду, если уже брошен взгляд в глубину мира, если уже признана этой глубины бесконечность (конечное ранит, бесконечное исцеляет), и стихи — даже грустные! — звучат утверждающе:

Когда-нибудь я должен был взглянуть

В глухие окна, отодвинув шторы:

как долго звезды —

птичьи светофоры —

открытым держат для кого-то путь...

Март–август 1981

Из архива Геннадия Красникова.