Лезвие бритвы

Геннадий Геннадьевич Муриков родился в 1958 году. Литературный критик, литературовед и публицист. Окончил с отличием филологический факультет Ленинградского университета имени Жданова. Работал редактором отдела критики в журнале «Звезда». Автор свыше двухсот пятидесяти статей и семи книг историко-литературной публицистики и литературной критики. Публикуется в центральных литературных журналах и газетах, активный участник интернетовских сайтов и журналов «Топос», «Хронос», «Живой журнал». Лауреат премии журнала «Литературная учеба» (2010), дипломант конкурса «60+» журнала «Москва». Награжден дипломом «Автор — стильное перо» и др. Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

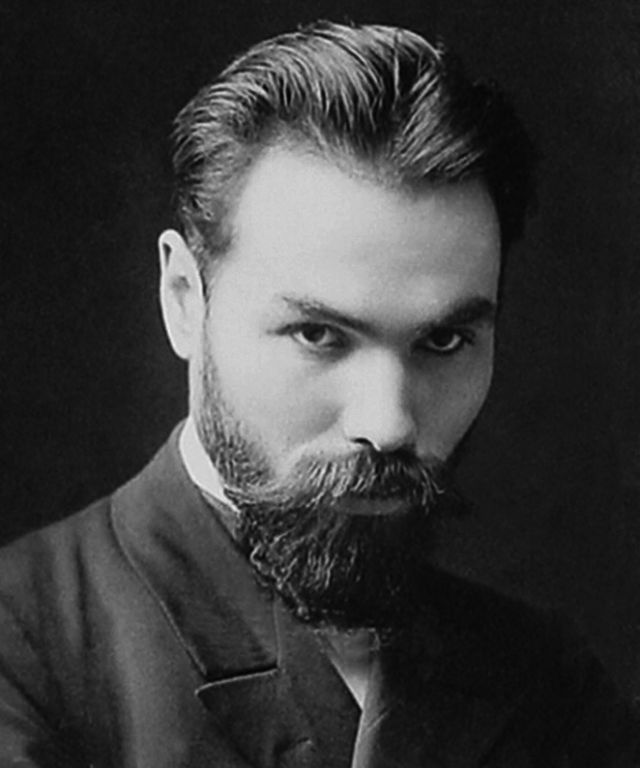

К 150-летию со дня рождения В.Я. Брюсова

Кем должен быть поэт в России? Е.Евтушенко написал афористически: «Поэт в России больше, чем поэт». Эта фраза тысячи раз повторялась на страницах журналов, газет, в устных выступлениях. Но Евтушенко не сам пришел к этой мысли. Оказывается, эта идея родилась в полемике двух замечательных поэтов-символистов — Вяч. Иванова и Александра Блока в статьях, опубликованных в № 8 журнала «Аполлон» за 1910 год. Их несколько ироничный читатель — Валерий Брюсов — пишет об этом так: «Оба они стремятся доказать, что поэт должен быть не поэтом и книга поэзии — книга не поэзии. Правда, они говорят: “книга не поэзии, а чего-то высшего, чем поэзия”, “не поэтом, а кем-то высшим, чем поэт”»[1]. Так оно и было, так и осталось. В статье будет обращено внимание на три малоисследованных аспекта творчества В.Брюсова. Во-первых, поговорим об особенностях его литературной критики; во-вторых, рассмотрим тему «Брюсов и Пушкин»; и в-третьих, коснемся исследований В.Брюсова в области истории цивилизаций далекого прошлого («Атлантида»).

1

Чаще всего Брюсова у нас понимают как одного из поэтов-символистов, даже мэтра символистской поэзии. Он хорошо известен и как романист, автор знаменитого романа «Огненный ангел», на сюжет которого написана опера Сергеем Прокофьевым, уже вновь поставленная в Мариинском театре В.Гергиевым (об этом ниже). Но как публицист, литературный критик и исследователь тайных загадок человеческой истории В.Я. Брюсов известен очень мало. Хотелось бы подчеркнуть весьма интересный творческий посыл В.Брюсова как критика, который мне необычайно близок.

Точно так же, как в России «поэт больше, чем поэт», так и критик в России больше, чем критик. В условиях, когда сказать что-либо прямо нельзя или запрещено, приходится действовать намеками с фигуральной фигой в кармане. На это постоянно намекает В.Брюсов в своих статьях.

У него есть любопытное замечание на пресловутую тему:

Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан.

«Может быть, в иные дни поэт, как гражданин, обязан идти на баррикады, но он не обязан рассказывать об этом в особой поэме <...> Требовать, чтобы все искусство служило общественным движениям, все равно что требовать, чтобы вся ткацкая промышленность только и делала, что предоставляла материи для красных флагов»[2].

В.Брюсов написал несколько сотен статей и рецензий, некоторые из которых до настоящего времени поражают своей проницательностью и глубиной. О Горьком после пьесы «На дне» он откровенно говорил, что тот совершенно исписался, а «в своих философских суждениях Горький никогда не шел дальше пересказа плохо понятых по русским переводам идей Ницше»*. Там же он противопоставляет Горькому Леонида Андреева: «Для Андреева нет ничего обыкновенного, простого. На каждом шагу бездны разверзаются перед ним и зачаровывают его. Ужас всегда, неумолимо таится во всех его настроениях. Душевное состояние героев Андреева похоже на состояние демонов, как его состояние представляет учение Церкви; это состояние постоянной тоски и страха. Все его герои всего лучше могут быть определены словом “бесноватые”». Это похоже на Достоевского и его пророчества.

Даже такие небольшие цитаты — свидетельство того, насколько тонко В.Брюсов понимал литературную среду и настроение своего времени: ведь совсем уж был недалек тот час, когда ницшеанские «сверхчеловеки» М.Горького и «бесноватые» Л.Андреева полноправно вышли на арену русской истории.

* * *

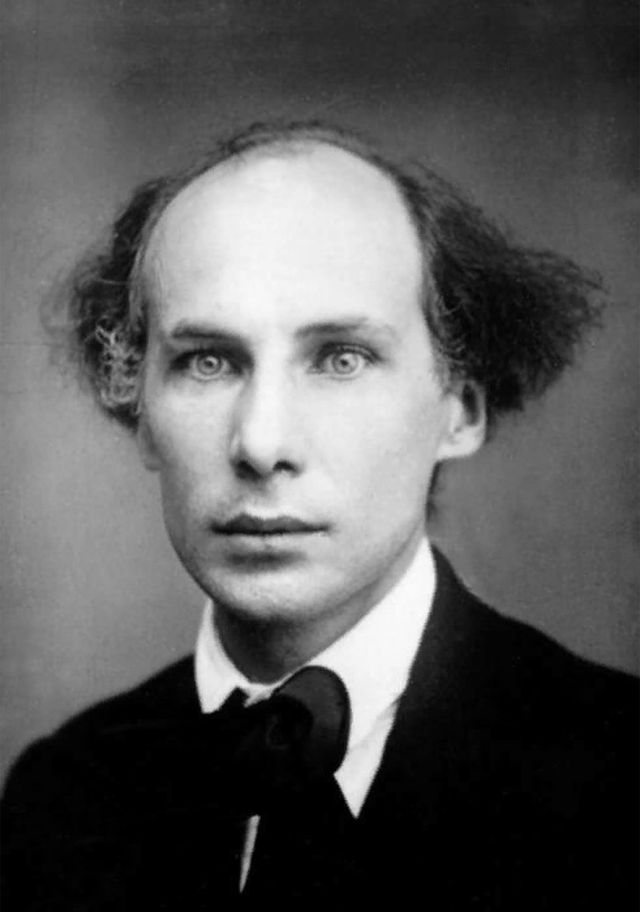

Еще раз о том, что такое поэзия и вообще литература в России, В.Брюсов обращается в одной из полемических статей, адресованных лично Андрею Белому. Все-таки Брюсов всегда был преимущественно эстетом, и какие-то глубинные смыслы русской культуры ему были чужды. А.Белый рассматривал русскую литературу с точки зрения тайновидения и оккультных понятий. Вот как ему отвечает В.Брюсов: «Но, как хочешь, поэтов можно мерить только по достоинствам и недостаткам их поэзии, ни по чему другому. Если в глубинах русской поэзии суждено, как ты утверждаешь, зародиться новой, еще неведомой миру религии, если русская поэзия “провиденциальна”, — то наиболее яркие представители этой поэзии и будут представителями “Апокалипсиса в русской поэзии” (так называлась одна из статей А.Белого. — Г.М.)»[3].

Но вопрос этот далеко не так прост, как кажется. Брюсов, сам убежденный символист, в глубине души все-таки имел некую склонность к материалистическому пониманию мироздания — об этом поговорим ниже, — в то время как А.Белый и его ближайший сподвижник А.Блок были мистиками не только по убеждению, но и по складу своих личностей. Впоследствии это выразилось в различном понимании ими религиозных исканий в начале XX века.

Например, В.Брюсов выступил с резкой критикой учения Г.Чулкова «О мистическом анархизме», которое было поддержано Вяч. Ивановым, А.Блоком и другими символистами. Главное, против чего выступает Г.Чулков, — это «душная атмосфера православия». Брюсов так решительно критикует Чулкова, что у неподготовленного читателя может возникнуть мысль, что сам Брюсов и есть выразитель православной идеологии. Но как тогда понимать такие его стихи:

Неколебимой истине

Не верю я давно,

И все моря, все пристани

Люблю, люблю равно.

Хочу, чтоб всюду плавала

Свободная ладья,

И Господа и дьявола

Хочу прославить я.

1901

Вот здесь-то и следует вспомнить то, о чем шла речь в начале статьи: поэт-символист может так или иначе отклоняться от тех или иных взглядов и концепций, оставаясь верным одному — своей мятущейся, творящей, взыскующей личности, существо которой, возможно, он и сам не понимает до конца (это уже почти по Фрейду). Хорошо об этом написал предшественник символизма Владимир Соловьев в 1892 году:

Милый друг, иль ты не видишь,

Что все видимое нами —

Только отблеск, только тени

От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,

Что житейский шум трескучий —

Только отклик искаженный

Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,

Что одно на целом свете —

Только то, что сердце сердцу

Говорит в немом привете?

* * *

В.Брюсов всегда был двойственным человеком, особенно среди символистов. Важную роль в этом играло, на мой взгляд, его происхождение. Блок, Мережковский были дворянами не в первом поколении. Отец Мережковского, например, был столоначальником в Министерстве императорского двора. Брюсов же происходил из московской купеческой семьи, даже не самой богатой. Он очень переживал по этому поводу, и некоторые его рассказы посвящены попыткам персонажа вырваться из полусвета и пробиться в высший свет. И даже немножко с иронией, несколько в исповедальном стиле говорил об этом в своих рассказах. В юности Брюсов увлекался спиритизмом, прослыл известным медиумом, но позже с долей юмора признавался, что частенько обманывал участников спиритических сеансов, особенно пожилых женщин. Тем не менее проблемы духовидения и теософии занимали его всю жизнь.

2

Одной из важнейших тем в творчестве и в литературной деятельности В.Брюсова являются его размышления о Пушкине. Для убежденного символиста, каковым он являлся, — это просто загадка. Мережковский, Вяч. Иванов, Г.Чулков, Ф.Сологуб о Пушкине если иногда и упоминали, то только вскользь. В отличие от Мережковского с его единственной аналитической статьей «Пушкин», Брюсов посвятил поэту более восьмидесяти статей и рецензий. И смело можно сказать, что именно он заложил основы так называемого пушкиноведения, существующего и поныне. Многие не знают, но следует заметить, что у нас существуют как бы два разных Пушкина. При советской власти было издано два академических собрания сочинений Пушкина: одно в семнадцати томах, второе — десятитомник 60-х годов. В 1999 году было издано ИРЛИ третье собрание сочинений — уже в двадцати томах, по другим принципам. Современные пушкинисты то ли не обращают внимания, то ли сознательно скрывают разницу в опубликованных текстах, но образ Пушкина в сознании читателя ХХI века как бы неизбывно двоится: то ли он сторонник самодержавия и друг Николая I, то ли, наоборот, почти декабрист. В 1828 году Пушкин пишет:

Нет, я не льстец, когда царю

Хвалу свободную слагаю...

Но не забудем, что незадолго до этого он писал иное:

Самовластительный злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу.

Нельзя забывать, что речь идет не о Пушкине и его взаимоотношениях с царем, а о Брюсове и его отношениях с двумя «царями» — императором Николаем II и Лениным. Брюсов, с моей точки зрения, воспринимал себя как Пушкина своего времени. Он единственный из поэтов ХХ века, решивший не только дополнять и исправлять произведения Пушкина и давать к ним различные комментарии, но и заново полностью переписать и дописать неоконченную поэму А.С. Пушкина «Египетские ночи». Это своего рода литературный подвиг (а может, высокомерное хулиганство?) в истории литературы. По крайней мере, мне такие примеры неизвестны. «Хуже» или «лучше» получилось, судить трудно, поскольку полного оригинала не существовало. Дописать возможную X главу «Евгения Онегина» он не решился.

Но это ничего не меняет в отношении Брюсова к власти того периода его жизни. Ключевым моментом для понимания истории России он считает поэму А.С. Пушкина «Медный всадник». Кто он такой, «Медный всадник», для Брюсова и современной ему эпохи? То ли Петр, то ли Николай I, то ли Николай II, а может быть, Ленин или Сталин, хотя до его правления он не дожил? Пушкин поставил вопрос, и Брюсов этот вопрос понял. Тут вспоминаются знаменитые стихи Лермонтова:

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет...

В 1917 году она и упала.

Но в поэме «Медный всадник» есть и еще один герой — несчастный Евгений, жертва наводнения 1824 года. Кстати, сам Пушкин не был очевидцем этого наводнения, находясь в ссылке в селе Михайловском, но воспринял его почти как вселенскую катастрофу, воспроизводя события этой трагедии по различным документальным свидетельствам. Кто такой этот Евгений? Брюсов пишет: «Одно время думал даже сделать из него если не поэта, то человека, как-то интересующегося литературой». В черновых набросках читаем: «...мой чиновник / был сочинитель и любовник»[4]. Дальше поясняется, что Пушкин даже называл этого Евгения своим соседом[5]. Приходит в голову очевидная мысль, а не Евгений ли это Онегин?

Онегин, добрый мой приятель,

Родился на брегах Невы...

Дальше еще более удивительные строки о мечтах Евгения:

...Я устрою

Себе смиренный уголок

И в нем Парашу успокою.

Кровать, два стула; щей горшок

Да сам большой; чего мне боле?

«Евгений Онегин» и «Медный всадник» — над этими произведениями А.С. Пушкин работал одновременно. И поэт постоянно соизмерял себя с титанической сверхъестественной силой, воплощенной в образе Петра.

В одной из последних статей — «Пушкин-мастер» (1924) — Брюсов со всей убежденностью утверждает, что проблематика «Медного всадника» стала основой для всей русской литературы и культуры: «Петербургские повести Гоголя вышли из внешних описаний “Медного всадника”. Напротив, идея “Медного всадника” целиком легла в основу “Преступления и наказания”: имеет ли право человек ради целей, которые он считает высокими, жертвовать жизнью другого человека? (Петр — Раскольников, бедный Евгений — старуха процентщица). Идея “Цыган” повторена в “Анне Карениной”. Идея “Египетских ночей” еще ждет гения, который сумел бы ее претворить». Рассуждения Брюсова отчасти кажутся верными, но во многом и спорными. Особенно это относится к трактовке «Египетских ночей». Как было сказано выше, переработку и доработку пушкинской поэмы Брюсов считал своим высшим литературным достижением, не только соизмеряя себя с Пушкиным, но и откровенно считая себя Пушкиным нового, ХХ века. Брюсов никогда ничего не писал «просто так». Как и все его друзья, соратники из круга писателей-символистов, он всегда искал внутренний смысл за внешней оболочкой. Это в полной мере относилось и к его пониманию творчества Пушкина.

В одной из статей («Разносторонность Пушкина», 1922) Брюсов писал: «Пушкин словно сознавал, что ему суждена жизнь недолгая, словно торопился исследовать все пути, по которым могла пойти литература после него. <...> И до сих пор наша литература еще не изжила Пушкина; до сих пор по всем направлениям, куда она порывается, встречаются вехи, поставленные Пушкиным, в знак того, что он знал и видел эту тропу».

Может быть, это и так, особенно если учесть рассуждения Брюсова из другой статьи — «Пушкин и крепостное право» (1922). То, что там написано, имеет отношение вовсе не к крепостному праву, а скорее провидчески к советскому колхозному строю, осуществившемуся уже после смерти писателя. Речь идет о пушкинской повести «История села Горюхина». Брюсов выделяет и цитирует такие места: «Чем мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смирнее». И далее: если хочешь откупиться, «заплати сверх недоимок двойной годовой оброк». Чем не колхозная реальность 1930–1940-х годов? Тут провидцем выглядит не только Брюсов, но и сам Пушкин.

* * *

Размышления о творчестве Пушкина у Брюсова неизменно перекликаются с общими раздумьями о русской литературе и ее нравственных ценностях. Писатель считал поэму «Медный всадник» высшим достижением в творчестве Пушкина. В какой-то мере это можно считать правдой, если иметь в виду события, последовавшие за 1917 годом. Брюсов был единственным поэтом-символистом, вступившим в 1920 году в партию большевиков — ВКП(б). Что самое удивительное — это заявление В.Брюсова о том, что поэма Блока «Двенадцать», одобренная самим Луначарским, по сути, является антикоммунистической. Здесь Брюсов выступает в роли почти что «партийца», тем более что он вступил в ряды ВКП(б) в 1920 году. Для символиста, конечно, странно.

3

Размышляя о творчестве Брюсова как историка и литературного критика, разумеется, нельзя игнорировать его самое «нечитаемое» произведение — книгу «Учители учителей» (1917). Брюсов-поэт и Брюсов-прозаик достаточно известны современному читателю. В наши дни даже идет опера С.Прокофьева по роману «Огненный ангел»[6] — на сцене, например, Мариинского театра (премьера в 1983 году). Но что думал Брюсов об истоках культуры и цивилизации, о происхождении современного человечества? Эта тема до сих пор в литературоведении фактически не освещена. И для этого есть причины. Они состоят в том, что, вступая на опасную почву исследований об Атлантиде, мы напрямую не только сталкиваемся с современными представлениями об истории, но и прямо им противоречим.

В основу книги «Учители учителей» положен ряд статей и лекций В.Брюсова, прочитанных им в так называемом народном университете имени Шанявского, в котором, кстати, Есенин в это время был студентом. Брюсов обратился к истории древнейших времен не случайно. Его миросозерцанию глубоко противоречила историческая наука того времени, которая утверждала, что до времен Древней Греции или, в крайнем случае, до Троянской войны как бы ничего и не было. Человечество якобы произошло «ниоткуда», согласно библейским писаниям. Между тем уже тогда открылись новые свидетельства существования древних цивилизаций. Появились первые исследователи египетских пирамид, были открыты цивилизации инков и майя в Южной Америке. Все эти сведения в то время находились in statu nascendi. Однако исследователи тайных знаний того времени об этом знали многое. В их числе Луи де Сен-Мартен (1743–1803), Элифас Леви (1810–1875) и, конечно, Е.П. Блаватская (1831–1891). Учения о древних истоках цивилизаций неизменно упирались в проблему существования и бытия Атлантиды — огромного острова или субконтинента, находившегося между Африкой, Европой и Америкой.

Впервые об Атлантиде, как известно, написал Платон, посвятивший истории возникновения и гибели этого континента два философских диалога — «Тимей» и «Критий». Платон подробно описал жизнь Атлантиды как целостного и очень могущественного государства, сообщив, что оно погибло в результате землетрясения и наводнения примерно за 8–10 тысяч лет до его, то есть платоновской, эпохи, а от нашего времени соответственно за 10–12 тысяч лет.

Во времена Брюсова многое из данных об Атлантиде было неизвестно. Например, рассуждая о строительстве пирамид, он ориентировался только на самые поверхностные сведения об их происхождении. Современная пирамидология приводит многочисленные необыкновенные открытия — о космической ориентации пирамид, об удивительном сходстве египетских пирамид с пирамидами в Мексике и Южной Америке, — тем удивительнее прозорливость писателя, не располагавшего этими знаниями. Недавно открыты пирамиды в Китае. Вопрос о пирамидах на Марсе до сих пор является научной загадкой.

* * *

Чрезвычайно интересны также сведения о таинственном металле, упоминавшемся у Платона, известном в древности под названием орихалк. После длительных исследований Брюсов констатирует, что он больше всего похож на алюминий, однако в Древней Греции технология изготовления алюминия путем электролиза была неизвестна. Но — по Платону — в Атлантиде орихалк был широко распространенным материалом.

Когда же могла существовать Атлантида? «Гибель Атлантиды приходится помещать между концом ледникового периода в Европе и V тысячелетием до Р.Х. (Рождества Христова. — Г.М.). Опираясь на цифры, сообщаемые Платоном, некоторые авторы (из школы теософов) приурочивают поэтому гибель Атлантиды к X тысячелетию до Р.Х., даже точнее — к 9654 году до Р.Х.»

Брюсов, можно сказать, с юношеских лет занимался исследованиями этой темы и в неизданной поэме «Атлантида» (1897) назвал себя почти пророком в откровениях о ее тайнах.

Предчувствие поэта:

Забытое и чуждое преданье

В моих стихах я должен оживить.

Оно не раз пленяло мысль поэтов,

Его певцом был юноша-мудрец,

Впоследствии мудрейший

созерцатель

Из всех людей...[7] И даже в наши дни,

Воскресшее, оно пленяет думы,

Зовет мечту, палит воображенье...[8]

К настоящему времени об истории Атлантиды написаны тысячи книг, даны сотни интерпретаций о месте ее нахождения и времени гибели. Е.П. Блаватская в «Тайной доктрине» выдвинула концепцию о некой атлантической расе, существовавшей до гибели Атлантиды и сменившейся затем арийской расой. По воззрениям Е.Блаватской, она является пятой коренной расой, и поныне осуществляющей на Земле религиозную, культурную и экономическую деятельность.

Брюсову, естественно, не были известны океанологические исследования ХХ–ХХI веков, но для него Атлантида всегда была символом погибших и забытых истоков теперешней цивилизации, а одновременно и символом погибшей в революционном наводнении России.

Чуть позже к теме погибшей Атлантиды — России обращается Д.С. Мережковский. Уже в эмиграции он пишет книгу «Тайна Запада: Атлантида — Европа» (1930). В ней автор, опираясь не только на события октябрьского переворота, но и отчасти на книгу О.Шпенглера «Закат Европы» (1 том — в 1918 году, 2 том — в 1922 году; на русский язык второй том переведен только в 90-х годах), уже пророчествует о том, что погибнет, подобно Атлантиде, не только Россия, но и вся Европа. Если учесть дальнейшие события, то это предсказание, на мой взгляд, практически сбылось.

* * *

В.Брюсов никогда не был противником советской власти. Многие годы, за исключением сталинского режима, всегда был издаваемым и популярным писателем. В 1973 году, к 100-летию со дня его рождения, в брежневскую эпоху, когда власть не слишком любила писателей Серебряного века, было издано его семитомное собрание сочинений. Возможно, здесь сказывалась лукавая двойственность его собственной позиции или, как я думаю, сыграли роль беспристрастность и точность его литературных и художественных, политически не ангажированных оценок. Точность и острота, как лезвие бритвы.

P.S. Несколько исторических свидетельств из биографии В.Брюсова. По его инициативе был создан «в усадьбе Соллогуба» весной 1921 года Высший литературно-художественный институт (впоследствии получивший имя своего создателя) — специальное высшее учебное заведение в Москве, существовавшее по 1925 год. В институте готовили писателей, поэтов, беллетристов, драматургов, критиков и переводчиков (трехгодичный курс обучения). Его основой послужили студия при Лито Наркомпроса (ранее также организованная Брюсовым), литературные курсы при «Дворце искусств», закрытом в феврале, и часть Государственного института слова. Кроме того, весной 1922 года с ВЛХИ слили Профессионально-техническую школу поэтики, где работал Брюсов и другие преподаватели ВЛХИ. «Пролетариат, овладевающий всеми орудиями производства, изучающий научную организацию труда, не мог пройти мимо такого могучего орудия культуры, каковым является слово. Производственно овладеть словом — такова задача ВЛХИ, созданного пролетарской властью» (из программы ВЛХИ). «Брюсовский институт» — предшественник Литературного института имени А.М. Горького, который создавался уже с учетом опыта этого института (По данным Википедии).

Санкт-Петербург

2023

[1] Из статьи «О “речи рабской” в защиту поэзии» (1910).

[2] Из статьи «Современные соображения» (1905).

[3] Из статьи «Открытое письмо Андрею Белому» (1912).

[4] Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М.: Худ. литература, 1973–1975. Т. 7. С. 40.

[5] Там же. С. 41.

[6] С.С. Прокофьев создал эту оперу по собственному либретто, работая над ней с 1919 по 1927 год. Мировая премьера состоялась в Италии в 1955 году, в СССР впервые поставлена в Пермском театре оперы и балета в 1983 году, а в репертуаре Мариинского театра в Петербурге находится с 1991 года по настоящее время.

[7] Платон (примеч. В.Брюсова).

[8] В теософских журналах в последнее время много говорят об Атлантиде (примеч. В.Брюсова).